Die Geduldigen, Lithografie.

Entdeckungen aus den Depots

November 2025 – Scheuklappen oder der Algorithmus der Medienkonzerne

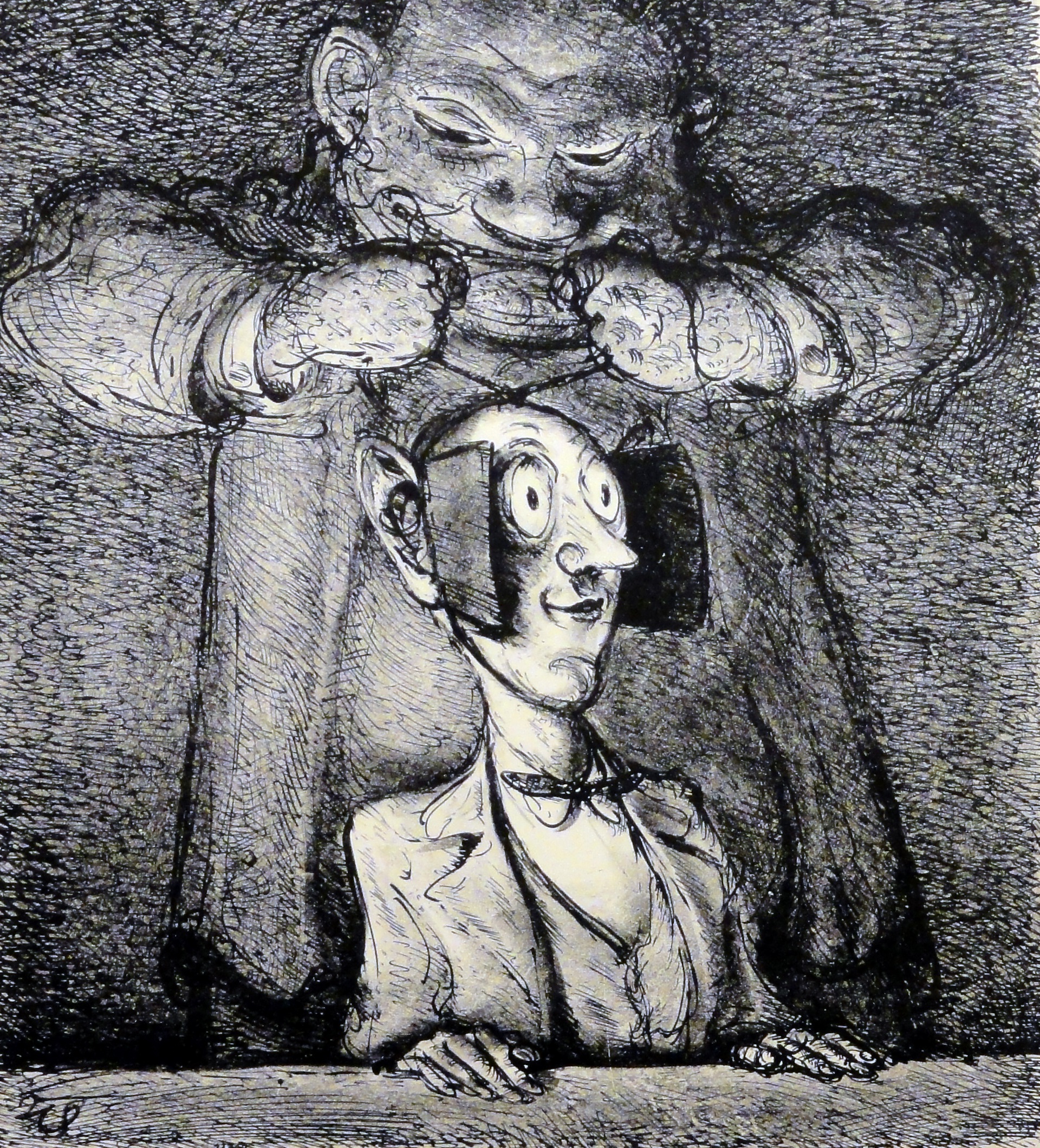

Die Scheuklappen, 1962, Lithografie. © A. Paul Weber-Museum.

Das Motiv der Scheuklappen greift A. Paul Weber immer wieder in seinen Werken auf. Für ihn sind sie ein Symbol der freiwillig oder erzwungenen eingeschränkten Sicht- und Denkweise. In „Die Scheuklappen“ von 1962 werden diese einem adretten Mann in eleganter Kleidung aufgesetzt. Seine Augen fixieren einen fernen Punkt – kurz nach links oder rechts schauen ist nicht mehr möglich.

Damals wie heute ist das Thema wichtig: Im Internet können Suchmaschinen und Soziale Medien bei Jung und Alt durch fehlende Informations- und Medienkompetenzen zu „Scheuklappen“ führen. Wenn im Internet Meinungen als Fakten dargestellt werden und der Austausch mit Menschen und deren unterschiedlichen Perspektiven außerhalb des Internets fehlen, werden eigene Ansichten beeinflussbar.

Oktober 2025 – Spielerische Annäherung

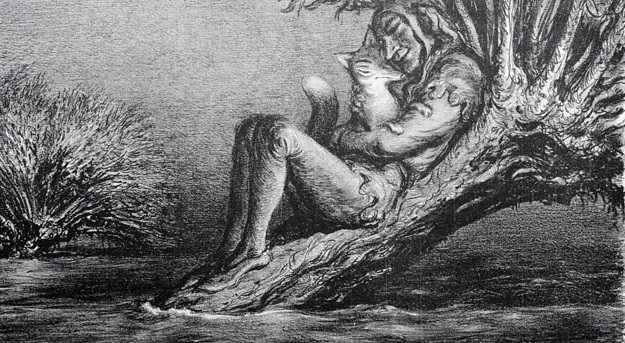

In bone fide (Detail), Lithografie. © A. Paul Weber-Museum.

Jedes Jahr wird in Deutschland am 03. Oktober mit dem Tag der Deutschen Einheit die Wiedervereinigung von BRD und DDR gefeiert. A. Paul Weber erlebte zwar Mauerfall und Wiedervereinigung nicht, dafür aber die politischen und gesellschaftlichen Ereignisse und Entscheidungen, die dazu beitrugen. So thematisierte er in „In bone fide“ (lateinisch für „In gutem Glauben“) die Ostpolitik der BRD unter Willy Brandt ab 1969. Mit der „Annäherung durch Wandel“ wurde versucht Beziehungen zur DDR wiederaufzunehmen, indem zum Beispiel die DDR als Staat von der BRD anerkannt wurde. Zugleich bestand die BRD-Regierung auf die Chance zur Wiedervereinigung.

Weber stellt dies durch einen Mann mit einem Schachbrett unterm Arm, der gerade über einen Mauer und Stacheldraht klettert, dar. Unten hält ein weiterer Mann einen Kasten mit den Spielfiguren.

September 2025 – Die Künstlerfreundschaft mit Karlheinz Goedtke

Karlheinz Goedtke, Blick auf Kleinbahndamm und St. Petri in Ratzeburg (Detail), 1945, Aquarell. © Kreismuseum Herzogtum Lauenburg.

Die Karriere des in Kattowitz geborenen Bildhauers Karlheinz Goedtke wird durch den 2. Weltkrieg unterbrochen, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Gerade mit dem Studium fertig, wird er eingezogen. Unter denkbar schlechten Umständen beginnt er 1945 als Geflüchteter im Herzogtum Lauenburg seine eigene künstlerische Handschrift zu entwickeln. Doch zunächst gehts ums Überleben. Dafür malt er Landschaftsaquarelle im Tausch gegen Lebensmittel – der Blick auf St. Petri ist die bisher früheste bekannte Zeichnung.

Beim Fußfassen in der neuen Heimat fand Goedtke Unterstützung bei A. Paul Weber. Die Künstler stellten gemeinsam aus und waren 1947 in der Verkaufsausstellung der Hamburger Griffelkunst-Vereinigung unter der Wahlnummer 86 vertreten: Weber mit Aquarellen und Zeichnungen, Goedtke mit Holzskulpturen – ein Material, das er eigentlich gar nicht mochte, das aber verfügbar war und das er sich leisten konnte. Bei der Einweihung seiner ersten großen Bronze im öffentlichen Raum sagt er zu seiner Frau Waltraut Goedtke: „Gib einem einigermaßen begabten Mann ein Stück Holz in die Hand, er landet entweder bei Barlach oder Tilman Riemschneider, aber nicht bei sich selbst – ich jedenfalls nicht! Holz kommt mir nicht mehr in den Raum, den ich mal mein Atelier nenne.“

Goedtke und Weber werden enge Freunde. Beide schätzten die Arbeit des anderen und gaben Werke beim anderen in Auftrag.

August 2025 – Populismus der einschläfert

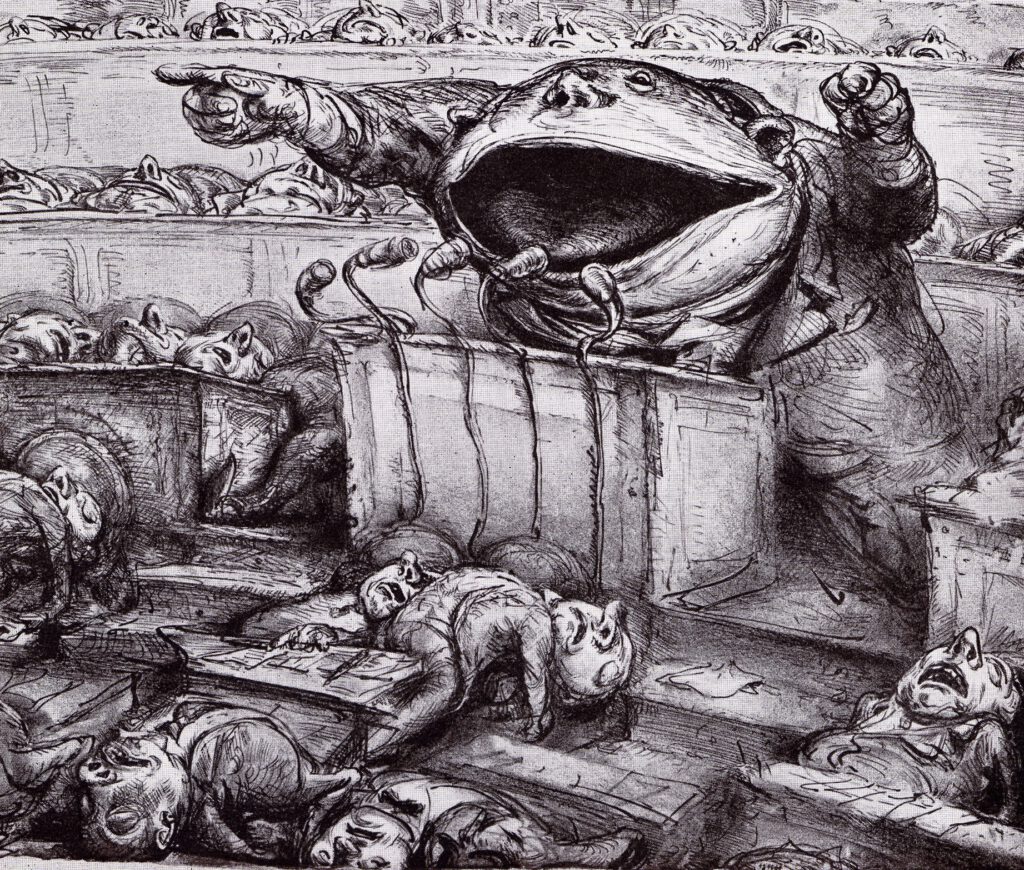

Das Großmaul (Detail), Lithografie. © A. Paul Weber-Museum.

Ein beliebtes Motiv von A. Paul Weber sind politische Themen wie etwa seine Lithografie „Das Großmaul“, das hier umgeben von schlafenden Abgeordneten seine Rede hält. Weber prangert hier einen bestimmten Redner-Typen an, der besonders die eigenen Verdienste übertrieben darstellt. Was es damals schon gab, ist heute wieder topaktuell: Der Populismus ist in den Medien angekommen und wird kritisch gesehen. Dass Populist*innen dennoch bei vielen Bürger*innen Gehör finden, könnte an deren scheinbar einfachen Lösungen für komplexe Probleme liegen oder am Benennen vermeintlicher Ursachen angeblicher Probleme. Meist ist der Wahrheitsgehalt zweifelhaft. Durch die neuen Medien können Thesen von Populisten jedoch ohne große Überprüfung schnell und weit verbreitet werden. Webers Werk empfiehlt daher: Nicht zuhören und seine Zeit lieber mit gesundheitsförderndem Schlafen verbringen.

Juli 2025 – Wer soll das lesen?

Endstation Papierkorb (Detail), Lithografie. © A. Paul Weber-Museum.

Webers Werke sind oft zeitlos und lassen sich auf aktuelle gesellschaftliche Themen uminterpretieren. So etwa auch die Lithografie „Endstation Papierkorb“, die zusammen mit einem kritischen Text über die hohe Menge an wissenschaftlichen Publikationen in dem von Weber herausgegebenen Kritischen Kalender 1977 erschien. Eine Überprüfung der Fakten würde aufgrund der Publikationsgeschwindigkeit immer schwieriger werden.

Die Lithografie kann aber auch auf aktuelle gesellschaftliche Probleme angewandt werden, wie etwa die Informationsflut im Internet. Durchgehend werden Webseiten mit unterschiedlichen Themen generiert und auf Social Media Beiträge erstellt. Nutzer*innen werden somit mit Informationen überschüttet, sind überwältigt und ermüden wie die Figuren am Boden bei Weber. Zugleich nehmen Nutzer*innen auch die Position des Skeletts ein, wenn sie die Inhalte lesen oder überfliegen, sie aber kurz darauf wieder aus ihrem Gedächtnis löschen, so dass sie im mentalen Mülleimer landen, der überquillt.

Eine Überprüfung der Angaben und Fakten kann im Internet nur noch punktuell erfolgen.

Juni 2025 – Kalenderblätter

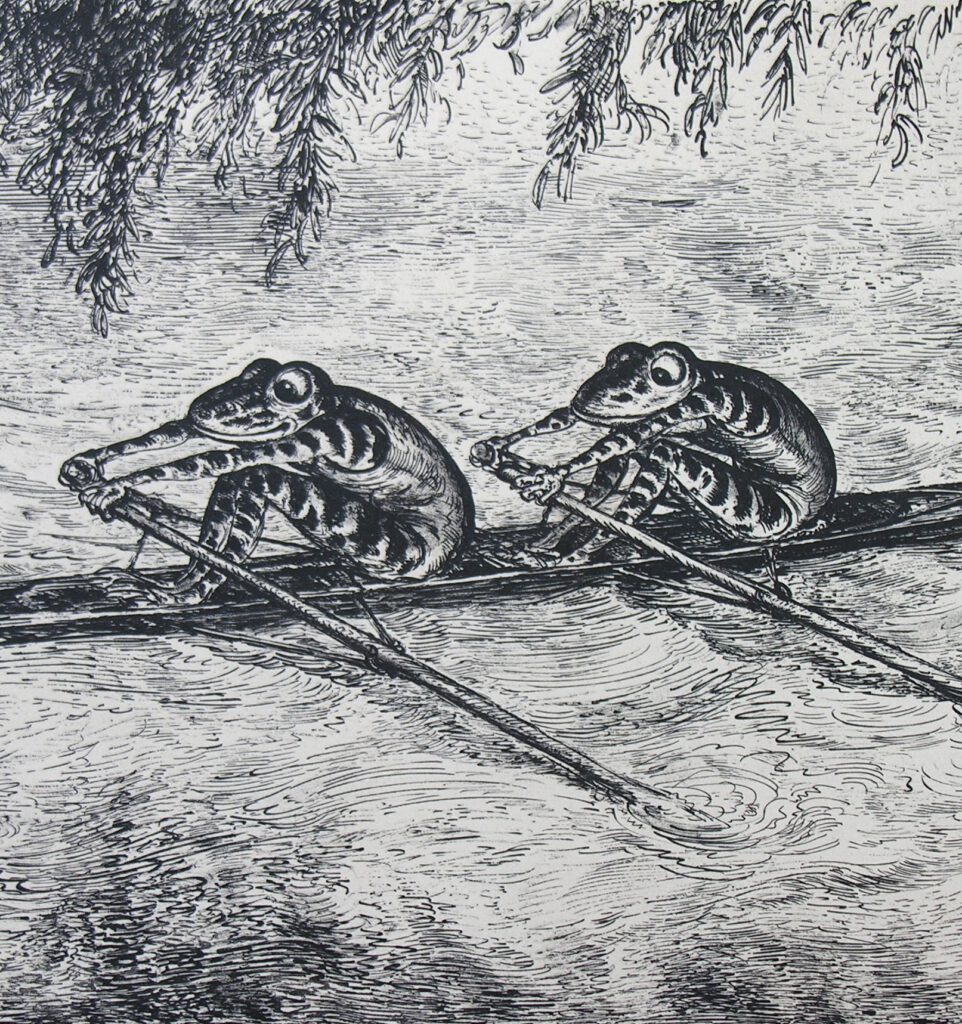

© A. Paul Weber-Museum.

Für den nach dem Kunsthistoriker und Leiter der Hamburger Kunsthalle Alfred Lichtwark benannten Kalender des Hamburger Stadtteils Bergedorf gestaltete A. Paul Weber einige Illustrationen, so auch diese Ruderszene: Die zwei Frösche in Badekleidung rudern sichtlich erfreut und zugleich höchst konzentriert auf einem See. Die Weideäste am oberen Bildrand verraten, dass sie sich in der Nähe von einem Ufer befinden. Solche possierlichen Tierbilder druckte Weber während seines Lebens immer wieder und erfüllte sich mit deren Veröffentlichung im „Tierbilderbuch“ 1974 einen Traum.

Auch bei der jährlichen Internationalen Ratzeburger Ruderregatta werden Träume war. Der Rudersport selbst ist eng mit der jüngsten Geschichte des Kreises Herzogtum Lauenburg verbunden. Seit seiner Gründung 1953 konnte der Ratzeburger Ruderclub zahlreiche Siege bei den Deutschen Meisterschaften, den Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen erringen. Für die Nachwuchsförderung sorgt seit 1966 die Ruderakademie Ratzeburg.

Mai 2025 – 80 Jahre Ende 2. Weltkrieg. Wie beendet man Kriege?

Und sie sprechen wieder miteinander, 1956, Lithografie. © A. Paul Weber-Museum.

A. Paul Weber wurde in eine Generation hereingeboren, die zwei Weltkrieg miterlebte. Im Ersten Weltkrieg meldete er sich noch freiwillig als Soldat. Im Zweiten Weltkrieg wurde er von Herbst 1944 bis zum Kriegsende eingezogen.

Die Kriegszeiten spiegeln sich auch in seinen Werken nieder: 1956 schuf er die Lithografie „Und sie sprechen wieder miteinander“. In einer kahlen Landschaft sind zwei Soldaten zweier Länder zu sehen, was an ihren unterschiedlichen Uniformen zu erkennen ist. Der Linke mit gebrochenen Arm und zusammengefallenen Wangen redet, währen der Rechte mit seinem Kopf zu ihm schaut und aufmerksam zuhört. In seinen Händen hält er eine Fahnenstange mit einer weißen Fahne.

Weber schafft es hier mit wenigen Bildelementen die Ergebnisse von Krieg (Wunden und Zerstörung) und zugleich grundliegende Voraussetzung von langanhaltenden Frieden (Kommunikation und Vertrauen) festzuhalten. Worüber sich die beiden Soldaten unterhalten ist unklar. Was wir aber wissen ist, dass sie sich für die Gedanken des jeweils anderen interessieren und versuchen, den anderen zu verstehen.